みなさん、こんにちわ!あるぱかです。

このブログは、自己改善やパフォーマンス向上についての情報を発信しています。

本日のテーマは「パフォーマンスを下げる思考法」です。

日常生活で、もしくは仕事のなかで。

さまざまな場面で判断を迫られることがあります。

そのときに、よい判断ができるかどうかは、何で決まるでしょうか。

経験?IQ?周囲の環境?

いえ、よい判断ができるかどうかは「思考法」によって変わってきます。

あなたがよい思考法を持っていれば、よい判断ができ、残念な思考法しかもっていなければ、残念な判断しかできません。

「自分が判断するといつも悪い結果ばかりになる」

「考えても考えて、何が正しい判断か分からない」

そんな風に悩んでいる方は、残念な思考法をしているかもしれません。

今日は、「ついやってしまいがちな残念な思考法」について、3つご紹介します。

「あ、自分はあてはまってるなぁ・・・」と感じたら、ぜひ自分の思考法について見直してみてください。

目次

①100%判断が正しいと確信するまで行動できない

ある程度考えたら、あとは行動してみないと分からない

ときおり、こういう人いませんか?

みなさん、上記のやり取りを見て思ったのではないでしょうか。

「どこでもいいからさっさと始めなさいよ」

と。

ときおり、100%自分の判断が正しいと確認できるまで行動できない人がいます。

こういう人は、いつまでたっても行動を起こせず、結局は何も身に付きません。

上記の例では、英会話教室をどこにするか半年間も悩む時間があったなら、どんな英会話教室に通っていたとしても、そこそこの学習ができたのではないでしょうか。

そもそも、その英会話教室が本当にいい教室かどうかは、実際に通ってみないとわかりません。

価格やサービス、評判など、ある程度は事前に調べることは可能です。

しかし、それが自分に合っているかどうか、身につくかどうかは、通ってみないとわかりません。

いくら調べても考えてもその調査には限界があります。

そこから先は、行動してみないと分からないのです。

思考の飽和点~Think Clearly~

考えても考えても限界があること。

思考法に関する名著、「Think Clearly」では、これを「思考の飽和点」と表現しています。

そもそも未来のことや新しいチャレンジは、地図のない、霧がかかった山道のようなものです。

調べても調べても、せいぜい数m先のことしか分かりません。

数m先までは、調査によって分かったとしても、その先のことは誰にも分からないのです。

これが、思考の飽和点です。

「Think Clealy」では、この問題を解決するには、「とにかく行動するしかない」としています。

(思考法の本で、「行動が大事」と言われたことは、私にとっては衝撃でした。)

行動しながら、

「あ、向かってる方向が違うな」

「いまいち成果があがっていないな」

少しずつ修正を加えていき、目的地まで達するようにすればよいのです。

修正するまでに歩いた道は、絶対にムダにはなりません。

その経験は、修正を加えて進む道のなかで、必ず役に立ちます。

ですから、「100%自分の判断が正しいと確信できるまで行動できない人」は、ある程度の調査が終わったら、すぐ行動に移してください。

行動しないで、その場でじっとしていることが、一番のムダでありリスクだと知ることが大事です。

②自分がうまくいかないのは周りの人や環境のせいだと考える

周りのせいにしても何も変わらない

あなたは、自分がうまくいかないことを、つい周りの人や自分の置かれている環境のせいにしてしまうことはありませんか?

「部長の頭が固いから、自分の決裁を承認してもらえない」

「旦那が家事をちゃんと手伝ってくれないから、いつもイライラするし疲れがたまる」

「住んでいる場所が田舎で塾もないから、成績が全然上がらない」

このように、自分への悪影響を、周囲のせいにしてしまうことがあるかと思います。

これは、果たして正しい思考法と言えるのでしょうか。

答えは「NO」です。

たしかに、因果関係で考えれば、上記の思考はごく自然なことと言えます。

・部長の頭が固い → だから、決裁がもらえない

・旦那が家事を手伝ってくれない → だから、イライラするし疲れがたまる

・住んでいる場所に塾がない → だから、成績が上がらない

たしかに、原因と結果がきちんと整理されていると思います。

しかし、この思考法で、何が解決するでしょうか?

原則として、私たちは周囲の人や環境を変えることはできません。

部長や旦那の性格を変えることもできないし、住んでいる場所を変えることも簡単にはできません。

環境を変えることのできないなかでは、自身が被る被害や不満を解消することもできないのです。

そこで、考え方、思考法を変えるのです。

環境が変えられないのであれば、自分自身を変えていくしかありません。

自分のふるまいや習慣、態度を見直すことで、自分の思い描く理想の結果に近づけるよう、努力をするのです。

たとえば、「部長の頭が固くて決裁がもらえない」のであれば、

・説明で不足しているポイントはないか

・部長が気にしているポイントはどこなのか

・資料に不備はないか

・説明するタイミングを改めてみるのはどうだろうか

などを検討します。

部長の性格を変えることはできませんが、自分自身の行動を変えることはできるのです。

この方が、「部長のせいで決裁が通らない」と愚痴を言うよりもよほど前向きで建設的です。

「原因→結果」でなく「結果→原因」 ~アドラー心理学 嫌われる勇気~

ちなみに、アドラー心理学の名著「嫌われる勇気」では、因果関係についてさらに踏み込んでいます。

原因と結果について、原因があって結果が起こる(原因→結果)と人は考えますが、実際は逆である、と。

つまり、あなたが望む「結果」があり、その結果にふさわしい「原因」を自ら紐づけているに過ぎない、と。

先ほどの例でいくと、

「部長の頭が固いから決裁がもらえない」

のではなく、

「決裁をもらいたくないから、部長の頭が固いという根拠を持ち出している」

ということになります。

と思う方もいるかもしれません。

しかし、アドラー心理学では、そうは捉えません。

「決裁が通ったら、自分がそのプロジェクトを進めていかないといけない。そうなると、毎日残業が続いて大変だし、かといって給料が上がるわけでもない。いっそ、このまま宙ぶらりんにした方が楽でいいかも」

心の奥底では、そう考えている。だから、決裁をもらえないことに対して、「部長の頭が固い」という原因を作り出している、というのです。

正直私も、「結果のために原因を作っている」は少し言い過ぎでは?と感じています。個人的な見解ですが。

ただ、いずれにしても「原因があって結果がある」ということに対し、「原因のせいで自分は思うような結果は出せない」と考えてしまうのでは、前向きな思考法ではありません。

自分の望む結果を得たいのであれば、原因(周囲の環境)はさておき、どう進めれば思うような結果が得られるか考えて、行動する必要があります。

「周囲の環境が悪いから、自分にはできない。無理だ」

と考えるのではなく、その環境のなかでも最大限行動できることに取り組むことで、現状を打破できるかもしれません。

今一度、「自分ができること」「自分が変われること」を見直してみるのはいかがでしょうか。

③優柔不断で何ごとも決めるのが遅い。または決められない

とにかく紙に書いてみよう ~定量的意思決定のすすめ~

最後に、優柔不断な人へおすすめの思考法をご紹介します。

「やるべきかやらないべきか、すぐに決めることができない」

「複数の選択肢があると、どれを選ぶべきか決めきれない」

「自分では判断できないから、つい人に判断をゆだねてしまう」

こんな方も多いのではないでしょうか。

私も、何か1つのことを考えるときに、いろいろなことを考えます。

考えれば考えるほど、何が正しく、どうすべきか分からなくなること、ありますよね。

そんなときは、その思考を紙で整理してみることをおすすめします。

何かを決める、ということは実はとても脳にとても負担がかかる行動なのです。

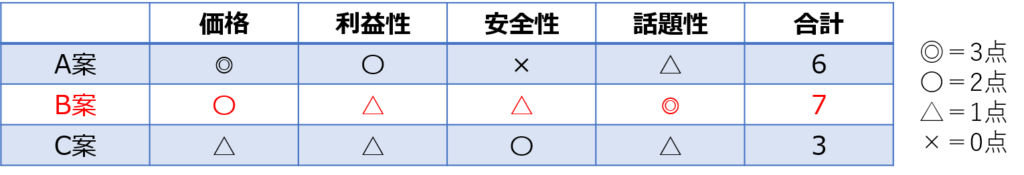

たとえば、あなたが新製品のアイデアを「A案、B案、C案」の3つのうち、どれか1つを選ばなくてはいけないとします。

これらを「価格、利益性、安全性、話題性」の4つの観点から評価して決めるとします。

この時点で、3案×4観点=計12個の項目を、それぞれ評価し、それらを総括して決める必要があるのです。

これは、よほど頭のいい人でない限り、頭のなかだけで処理することは不可能です。

そこで、これらの項目やそれぞれの評価を、一度紙やエクセルなどに落とし込み、数値化して評価するのです。

これを、定量的意思決定、と呼びます。

※やり方の詳細は、以前の投稿をご参照ください。

このように、紙やエクセルでそれぞれの案を1つずつ評価していくと、とても綺麗に整理ができ、かつ迷うことなく意思決定ができます。

優柔不断でなかなか決められない人は、頭のなかだけで考えるのではなく、このように表に落とし込んでから判断することをおすすめします。

「メリット」「デメリット」の整理は本当に有効?

ちなみに、意思決定の際に使われる手法で、「メリット」「デメリット」で整理することが見受けられます。

これは、個人的にはあまりおすすめしません。

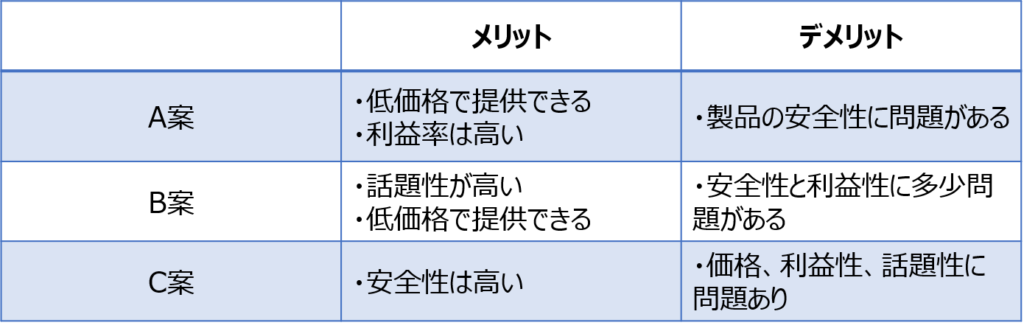

たとえば、先ほどの例を「メリット」「デメリット」で整理すると、こんな具合です。

どうでしょう。非常に見づらくないですか?

まずこれだと、どの観点からそれぞれを評価しているのか分かりづらいですよね。

よく見れば、価格・利益性・安全性・話題性で評価していることは分かりますが、一覧になっていないので、分かりづらい。

さらに、「メリット」「デメリット」だけで括られてしまうと、どの程度「メリット」「デメリット」なのかが分かりません。

たとえば、A案にもB案にも「低価格で提供できる」とメリットにありますが、ではどちらの方がより「低価格で提供できる」のかが判断できないのです。

このように、「メリット」「デメリット」での整理だと、判断に時間がかかってしまう場合があります。

(それでも、頭のなかだけで判断するよりは断然マシですが・・・)

定量的意思決定は、これらの問題にも対応できるているため、とてもスマートに意思決定を行うことが可能となります。

ぜひ、活用してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ご自身の思考にあてはまっている、という方もいたのではないでしょうか。

自分の判断に自信が持てない方は多いと思います。

「本当にこれで大丈夫なんだろうか」

「このまま決めてしまっていいのだろうか」

「どれを選んだらいいんだろうか」

このように、色々なことを考えてしまい、行動に移せない方もいるでしょう。

考えることが悪いことではありません。

それをいつまでも整理しきれず、何も決められない、ということが問題なのです。

今回ご紹介した思考法をもとに、みなさんがより良い判断を、スピーディーに下すことができるよう、お力になれたら幸いです。