みなさん、こんにちわ!あるぱかです。

このブログは、自己改善やパフォーマンス向上についての情報を発信しています。

本日のテーマは「プレゼン」です。

会社員の方は、大勢の人の前で説明や紹介する機会、いわゆる「プレゼン」する機会がたくさんあるのではないでしょうか。

プレゼンは、会社員の方にとっては避けて通れないです。

・営業=新製品・新サービスの紹介

・研究開発・事業企画部門=新規事業案・新製品開発の社内提案

・管理部門=年間の決算概況や今後の業績推移見込み etc

さまざまな場面でプレゼンの機会があります。

しかし、プレゼンが苦手だと感じる方も多くいるのではないでしょうか。

「緊張してしまい、自分が何を話しているのか分からない」

「そもそも、どんなことをどれくらい話せばいいのか分からない」

「自分の話に興味をもって聞いてくれるか不安だ」

このように、人前で話すことに苦手意識を持っている方はいらっしゃるでしょう。

一方で、プレゼンが上手な人という方もたくさんいらっしゃいます。

プレゼンが上手な人の話を聞くと

「この人は上手にプレゼンするな。自分には到底マネできないな」

と、自分との違いで落ち込んでしまう方もいるのではないでしょうか。

しかし、ご安心ください。

プレゼンは、ちょっとしたことに気を付けるだけで、とてもスマートなプレゼンに変わります。

今回は、「プレゼンを上達させる4つのコツ」についてお話します。

目次

①プレゼン全体の構成を整理する

最初のテクニックは、「プレゼン全体の構成を整理する」です。

これは、プレゼンに挑む前の準備段階の話ですが、とても大事なポイントです。

プレゼンは、基本的には自身が作成した資料をもとに進めるのが一般的です。

この資料の構成をきちんと整理しておくことが、プレゼン全体の質に影響してきます。

この「全体の構成」が大事になるのは、プレゼンするときに限りません。

社内決裁の資料を作るとき、論文を執筆するとき、今後の活動計画を考えるとき・・・

さまざまな場面において、最初に「全体の構成」を考えることが重要です。

それでは、「全体の構成」とはどのように考えればいいのでしょうか。

実は、「全体の構成」には型のようなものが存在します。

この型を利用し、ときに応用していけば、簡単に「全体の構成」を考えることができます。

ここでは、主に会社で使える2つのパターンについてご紹介します。

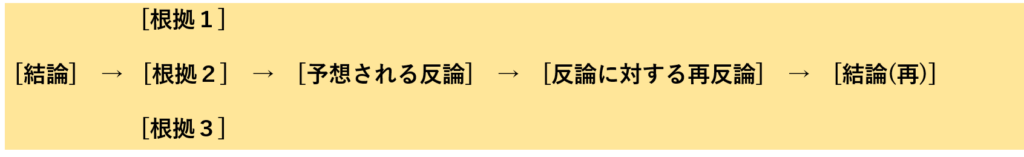

パターン①:1つの結論やアイデアを紹介したいとき

一番、使用頻度が高いパターンで「1つの結論やアイデアの紹介」があります。

これは、下記のような構成を型に考えていくと、とても便利です。

たとえば、飲食店を展開する会社で、新しい出店先を提案するプレゼンを例にします。

「新規出店は、北海道とすべき」=結論

「理由は、ライバルの出店が少ないこと。人口が多いこと。テナント費用が安いこと」=根拠

「デメリットは、雪によって物流がマヒする可能性があること」=反論

「しかし、在庫を多めに用意することで、物流マヒ問題は解消できる」=再反論

「したがって、新規出店は、北海道とするのがベスト」=結論(再)

このようなイメージです。

この型は非常に万能です。

最初に主張やアイデアを紹介することで、まずは聞き手に概要をインプットします。

その後、根拠やメリットを列挙するため、アイデアに対する好感度が高まっていきます。

みなさんが疑問点に思う点やデメリットに感じるであろう点を先回りして触れ、その解決方法を提示することで、安心感も生まれます。

そして、最後に再度、主張やアイデアを繰り返すことで、強調され記憶に残りやすくなります。

この型で注意してもらいたい点は、根拠を多く話しすぎないことです。

そう思う方もいるかと思いますが、必ずしもそうではありません。

まず、根拠が多すぎると、どうしてもプレゼン時間が長くなってしまいます。

プレゼン時間が長くなってくると、聞き手の集中力も落ちてしまい、またダラダラと話している印象をつけてしまうので、スマートに見えません。

プレゼンの制限時間にもよりますが、根拠は3つ程度に絞っておくと、とてもスマートなプレゼンに聞こえるでしょう。

また、[予想される反論] → [反論に対する再反論] ですが、これはあっても無くても構いません。

ただし、[予想される反論]のみを話をすることは避けた方がいいです。

たとえば、

「このアイデアにはこのようなデメリットがあります」

と言われるだけで、それに対する解決方法などが提示されないと

「え、じゃあこの案って結局あんまり良くないのでは・・・」

という悪い印象を残したまま、結論へ移ってしまいます。

ですから、[反論に対する再反論]が用意できないのであれば、わざわざ触れない方が得策です。

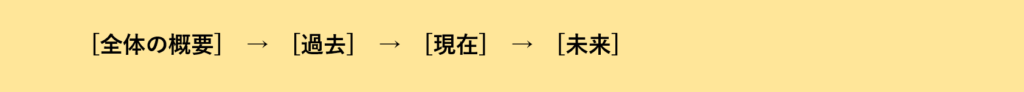

パターン②:活動報告や今後の計画を説明するとき

次のパターンは、業務の進捗や活動記録、今後の展望などを話をする際に使える型です。

これも、先ほどの飲食店を展開する会社を例とすると

「北海道への出店プロジェクトはをおおむね順調に進んでいる」=全体の概要

「先月までは、現地で出店場所の候補を探していた」=過去

「今は、テナントとの賃貸契約を進めている」=現在

「今後は、予定通り7月の開店を目指して、アルバイトの募集などを進めていく」=未来

このようなイメージになる。

これは、聞き手としては、過去からの時系列で話をされるため、整理がつきやすく聞きやすいというメリットがあります。

また、最後に将来の展望を話することによって、前向きな雰囲気のままプレゼンを終了させることができます。

これは、心理学でいうところのピークエンドの法則を使ったものです。

ピークエンドの法則では、全体の印象は最後の出来事決まるというものです。

プレゼンの活動報告があまり好ましくない内容のもの(実績未達・大きな失敗があったなど)だとしても、最後に前向きな内容を話すことで、プレゼン全体の印象がよいものに変わるのです。

これは、プレゼンに限らず、会社でのどんな場面でも応用可能です。

たとえば、仕事でミスをしたことを上司に報告する際も

「●●が原因でミスをしてしまいました。申し訳ないです。今後は××に取り組むことで、もうミスしないように気を付けます」

と、最後に前向きな姿勢を見せるだけで、「ミスをした」という事実もいくぶんかは和らぎます。

ご紹介したパターン①、パターン②を基本として、プレゼンしたい内容に応じて項目を付け足していくことも構いません。

大事なことは、この全体の構成を先に考えてから、資料作成やプレゼン当日への準備を進めていくということです。

全体構成もなしに、いきなり作成に着手しようとすると、絶対に途中で「資料作成の迷子」になります。

また、自分のなかでプレゼン全体の整理ができておらず、プレゼン当日もスマートな発表ができなくなります。

私自身、この記事を書くときにも、まずはノートに全体構成を書いてから、記事を書いています。

そうすることで、スムーズに記事を執筆することができています。

ぜひ、まずは全体構成を意識してから、作業を始めるようにしてみてください。

②プレゼン中に何を話するか決めておく

①で全体構成ができて、資料作成まで終わったとします。

次に行うべきは、「プレゼン中に何を話するか決めておく」ということです。

そう思う方もいるかと思います。

しかし、プレゼンが苦手な人に限って、「何を話をするか」を明確にしていない方が多いのです。

ここでは、「プレゼン中に何を話すべきか」について、ポイントや注意点をご紹介します。

資料に書いてあることを全て話をする必要はない!!

プレゼンが苦手な人でやりがちなことが

「資料に書いてあることは、全て口頭でも説明しないといけない」

と、思い込んでいることです。

これは、声を大にして「そんなことありません!!」と言いたいです。

その理由は、「資料に書いてあることは読めば分かる」からです。

そもそも、なぜわざわざ資料を配るのか、その意義を考えてみてください。

いくつか理由はありますが、

①説明したい内容の詳細を落とし込むため = 口頭説明の補足

②伝えたい内容を視覚情報でも補足するため = 口頭説明の補足

③説明した内容を記録として残すため = 議事録的な要素

おおよそ、この3つが紙の資料を配る意義です。

つまり、紙の資料は、あくまでも口頭説明の補足として使うためのものです。

ですから、情報量としては、

紙の資料>口頭説明

となるはずで、そうなっていないといけません。

紙に書いてあることを全て説明しようとすると

・プレゼンの時間が長くなる

・読めば分かることを延々と話されて聞き手がイライラする

・説明するポイントが多すぎて話し手の負担が大きくなってしまう

など、デメリットがたくさんあります。

最悪の場合、「資料に書いてあることをただ朗読するだけ」というプレゼンになってしまいます。

これは、もっともスマートではないプレゼンです。

「何を話さないか」を決める

ですから、スマートなプレゼンということは

・すべてを細かく説明する

ではなく

・話すべきポイントを絞って説明する

これが、もっともスマートなプレゼンです。

逆に言うと、「資料に記載した内容のうち、どこを話さないか。どこを省略するか」を考えることが、「話すべきポイントを絞る」ということにもつながります。

たとえば、ある根拠を説明するときに、表やグラフを載せたとします。

その表やグラフのうち、その根拠の説明に必要部分のみ触れるようにします。

たとえば、

「私は、北海道への新規出店をご提案します。それは、北海道には同業他社が少ないからです。こちらの表は、全国都道府県の同業他社の出店状況です。このうち、北海道の出店数は全国でもっとも少なく、当社にチャンスがあると考えます。」

といった具合です。

ここでもし、全国都道府県の出店状況を都市ごとに説明されたら、聞き手としてはどうでしょうか。

「こちらの表は、全国都道府県の同業他社の出店状況です。札幌は●●店、青森県は●●店、岩手県は●●店・・・」

などと説明が始まったら、

「いや、細かいところは見れば分かるよ」

となってしまいます。

また、そもそも資料に書いた内容を特に説明しない、ということもアリです。

と思う方もいるかもしれません。

しかし、先ほどのご説明のとおり、紙の資料は「口頭説明の補足」と「議事録的な役割」の2点です。

ですから、わざわざ口頭で説明しなくとも、聞き手が必要に応じてその内容を目で追ってくれます。

どうしても触れたい場合、たとえば、

「今回のトラブルの原因については、以上となります。なお、過去に起きたトラブルの一覧について、資料に記載している表のとおりとなっておりますので、お読み取りください。」

「今後の業績については、このように推移していくと考えています。過去の業績推移については、お手元資料にグラフがございますので、ご参考としていただければと思います。」

など、存在のみを触れて、「あとは見たい人は見てね」としてしまえばいいのです。

このようにして、「話さないこと」を決めていくのです。

結局、話すべきポイントとは

そういう疑問を持たれることでしょう。

ここでポイントとなるのが、最初にお話しした「全体の構成」です。

構成を決めるなかで、「結論」「根拠(メリット)」「反論(デメリット)」「再反論デメリットの解消」「結論(再)」などの基本的な項目を決めました。

その基本的な項目を話す、これが一番核となるポイントです。

先ほどの例だと、あなたが言いたいことは、

「新規出店は、北海道とすべき」=結論

「理由は、ライバルの出店が少ないこと。人口が多いこと。テナント費用が安いこと」=根拠

「デメリットは、雪によって物流がマヒする可能性があること」=反論

「しかし、在庫を多めに用意することで、物流マヒ問題は解消できる」=再反論

「したがって、新規出店は、北海道とするのがベスト」=結論(再)

この5つのポイントです。

究極的には、この5文だけを話すだけでも、十分に伝わります。

それ以外のことは、裏付けや補足でしかないからです。

そのなかで、「何を話さないか」「どこまで削るか」は、プレゼン時間によります。

プレゼン時間によって「何を話さないか」という削るポイントを決めていくのです。

結局、プレゼンとは「全体の構成」で決めた項目を、どこまで肉付けして話すか、どこまで細かく話をするか、ということに終始します。

スマートなプレゼンとは、その話すべき内容をいかにコンパクトかつ端的に伝えられるか、ということだと覚えておけば、自然と「何を話すべきか」が見えてくるでしょう。

③大事なことは前を向いて話す

ここまでは、プレゼンの準備段階での話でしたが、ここからはプレゼン中のテクニックです。

最初にご紹介するのは、「大事なことは前を向いて話をする」です。

プレゼン中は、どうしても緊張してしまい手元の資料を見ながら話をしてしまうことが多いでしょう。

全てを暗記してプレゼンに挑むことは不可能なので、資料を全く見ないわけにはいきません。

しかし、重要なポイントや一番伝えたいことを話すときは、なるべく聞き手の方をしっかりと見て話すようにしましょう。

前を向いて話すことは2つメリットがあります。

メリット1:声が聞き取りやすくなる

1つは、声が聞き取りやすくなることです。

資料に目線を落としたまま話すと、声の方向は手元の資料へ向かってしまいます。

それでも聞き手にとっては全く聞こえないわけではないでしょうが、どうしても聞き取りづらくなってしまいます。

さらに、目線を下げうつむき加減になってしまうと、声帯が圧迫されてしまいます。

響く声を出すためには、声帯をなるべく震わせるようにしないといけません。

声帯は、うつむき加減になるとアゴで圧迫されてしまい、振動が少なくなってしまいます。

目線をまっすぐ前へ向けることで、声帯の振動を最大限にすることができるのです。

メリット2:プレゼンにメリハリがつく

もう1つは、プレゼン自体にメリハリがつくことです。

ずっと資料に目線を落とさず最後まで話しきることは不可能です。

細かい数字の説明や補足説明をするときは、資料に目線を落としたままでも構わないでしょう。

しかし、結論や根拠など、核となる部分を話すときまで資料に目線を落としたままだと、メリハリがつきません。

ですから、重要な部分だけでも目線を上げるようにして話すようにすれば、聞き手としては

「今、大事なことを話しているんだな」

ということが伝わります。

おもしろいことに、話し手が前を向くと、自然と聞き手もこちら側を向きます。

一番伝えたいこと、重要な部分はなるべく前を向くようにして、聞き手に訴えかけるよう話をすると、とてもよいプレゼンになります。

ぜひ、意識的に「前を向く」を実践してみてください。

④話すスピードをコントロールする

最後にご紹介するのは、話す「スピード」です。

以前、「コミュニケーション能力が向上する方法」でも触れていますが、コミュニケーションやプレゼンが苦手な人は「早口」の人が多いのです。

プレゼンにおいて、早口で話することは必ずしも悪いことばかりではありません。

重要ではない箇所や、部分的に資料の原稿をそのまま読む箇所というのは、早口で話をして構いません。

それは、聞き手として「そこまで重要じゃない」「早く次の話に移ってほしい」という箇所の話をするときは、逆に早口が望ましいです。

しかし、プレゼンが苦手な人は、「重要な部分」「一番伝えたい部分」まで早口で話してしまいます。

これは、そもそも話スピードをコントロールする、という意識がないからです。

そこで、まずは「ゆっくり話す」ということを意識してください。

基本的には「ゆっくり話す」ようにして、重要でない部分は少し早めに話す、という使い分けをするとメリハリがつきます。

また、さきほど「重要な部分では前を向く」とお話ししました。

それと合わせて、重要な部分は「前をむきながらゆっくり話す」というようにすると、よりメリハリがついて、良いプレゼンになるでしょう。

実際にやってみると分かりますが、話すスピードの緩急をつけるだけで、とてもスマートなプレゼンに聞こえます。

話す内容に違いはなくとも、話し方だけで印象に大きく差が出ます。

自分の話し方が「早口」だな、と自覚がある人は、少し意識してゆっくり話すようにしてみてはいかがでしょうか。

プレゼンについてのおすすめ書籍

【1分で話せ】

キャッチーなタイトルですが、プレゼンを学びたい人にとってはとても勉強になる一冊です。

短く話す、話をロジカルに整理する、右脳に働きかける、などプレゼンを効果的にする手法が詰まっています。

効果的なプレゼンをさらに学びたい方は、ぜひ一度目を通してみることをおすすめします!

まとめ

プレゼンは限られた時間のなかで、自身が伝えたいことを伝えられるチャンスの場です。

そのチャンスの場を、活かすも殺すもあなたの力量次第です。

せっかくプレゼンのために調べたり準備したりしたことが、プレゼン当日の出来次第で、台無しになってしまうこともあります。

もちろん、テクニックなど使わずともプレゼンのセンスがある人は、とても素晴らしいプレゼンをします。

しかし、「プレゼンって苦手だな」と感じる人も、ちょっとした工夫でずいぶんと良くなることがあります。

今日の記事が、あなたの今後のプレゼンでお役に立つことを祈っています。