この記事を読めば分かること

- そもそも「怒り」はなぜ生まれるのか

- 怒らない人になるための5つの方法

怒りの感情はふとしたときに急に沸いてきます。

「本当は怒りたくないのに、つい怒ってしまう」「怒りの感情をコントロールできない」。そんな風に悩む方もいるのではないでしょうか。

この記事では、怒りの感情をコントロールして「怒らない人」になるための方法について、怒りの感情をコントロールする「アンガーマネジメント」の基本と絡めてご紹介します。

目次

そもそも「怒り」はなぜ生まれるのか

「怒り」は生存本能の一種

怒りは、生存本能の一種です。

自らが危機的な状況のときに、人は怒りによってその状況を脱しようとします。人は、危機を感じると脳内で「アドレナリン」や「ノルアドレナリン」が分泌されます。これらが、脈拍や血圧が上げ、脳にブドウ糖や酸素を送り込みます。こうすることで、危機的な状況を乗り切ろうとするのです。これが、怒りの本来の役割です。

現代における「怒り」とは

狩猟時代や戦国時代などでは、怒りによって危機を乗り切るということは理解できます。

しかし、現代ではそのような状況に陥ることは稀です。危険な動物や自分に襲い掛かってくる人と遭遇することなど滅多にないでしょう。では、現代においてなぜ人は「怒り」を感じてしまうのでしょうか。

それは、起こった出来事とあなたの価値観との間に負のギャップが生じることで、怒りを感じるのです。

あなたの価値観(=コアビリーフ)と出来事にギャップ

たとえば、部下が提出してきた書類に不備があり、怒りを感じたとします。

この場合は、起こった出来事は「部下の書類に不備があった」ということ。そしてあなたの価値観とは「部下は書類をちゃんと確認してから上司に提出すべき」といったものです。「部下は書類をちゃんと確認してから上司に提出すべき」なのに「部下の書類に不備があった」ことで、価値観と出来事にギャップを感じ、「怒り」を感じるのです。

この、あなたが抱える価値観のことを、アンガーマネジメントでは「コアビリーフ」と呼びます。このコアビリーフをきちんと認識することが、怒らない人になるための基本となります。

「怒り」とは、あなたが作り出すもの

怒りがあなたのコアビリーフと出来事とのギャップにより生じるということは、怒りとはあなたのコアビリーフが作り出したもの、ということができます。

同じ出来事が起こっても、怒る人と怒らない人がいます。上記の例では、「部下が出した書類に不備があった」ことに対して、「部下が上司に出す書類に不備などあってはいけない」と考える人は怒りを感じます。一方で、「部下も人間だから間違えはある」と考える人は怒りを感じないでしょう。

怒りを生み出しているのは、「出来事」ではなく「あなたの価値観(=コアビリーフ)」なのです。

怒らない人になるためには

ここまで怒りの正体について見てきました。それでは、それらを踏まえて「怒らない人」になるためにはどのようなことを心がけたらいいでしょうか。

自分の価値観(=コアビリーフ)を見直す

あなたの怒りはあなたの価値観(=コアビリーフ)が生んでいるものと説明しました。そうであれば、あなたのコアビリーフを見直すことが、怒りの感情を抑制することにつながります。

価値観を見直す、というと今までの自分を否定されるような気持ちになるかもしれません。しかし、私たちは自分が思っている以上に「不要な価値観」を抱えています。そこまでこだわる必要のない歪んだ価値観を抱えてしまっているのです。たとえば、下記のようなものです。

歪んだ価値観の例

- (上司)部下は上司へ絶対に間違った書類をもってきてはいけない

- (部下)上司は部下に対して必ず優しく接しなければいけない

- (親)子どもは親の言うことを聞かなければならない

- (客)店員はお客さんを神様だと思って扱わなければいけない

上記はほんの一例ですが、怒りとはこのような歪んだ価値観から生じるのです。したがって、怒りを生み出す歪んだ価値観を認識し、それを見直すことが、怒らない人でいるための第一歩となります。

たとえば、子どもが言うことを聞かずに怒ってしまう親の場合です。「洋服を着替えなさい」と言っても、なかなか言うことを聞いてくれません。子供が「嫌だ、着替えたくない!」と言い、ついカチンときて「いいから着替えなさい!」と怒ってしまう。子育てをしたことがある人なら、誰でも経験があると思います。

この怒りの根底にあることは「子供は親の言うことを聞くべき」という価値観です。まずは、怒りがそういった価値観から生まれている、ということを認識します。そのうえで、本当にその価値観が正しいか見直してみましょう。

たとえば、「子供にも意思があり自覚がある。一人の人間として意思を尊重するべき」などの価値観に置き換えて考えてみましょう。このように価値観を見直せば、同じ出来事に遭遇しても、必ずしも「怒り」が生まれてくるとは限りません。

あなたの価値観は、長年生きてきたなかで知らず知らずのうちに身につけてしまったものがほとんどです。それらが、必ずしも正しい価値観かどうかは分かりません。怒りを感じたときは、その根底にある価値観(=コアビリーフ)を見直してみることが重要です。

怒りの記録(アンガーログ)をとる

しかしそうは言っても、自らの価値観を見直すことは簡単ではありません。知らず知らずに身に付いた価値観が怒りを生んでいる可能性もあり、自分がどのような価値観を抱えているか、どういうときに怒ってしまうのか把握できない可能性があります。

そこで、怒りをコントロールする第一歩として、怒りの記録をとることをおすすめします。

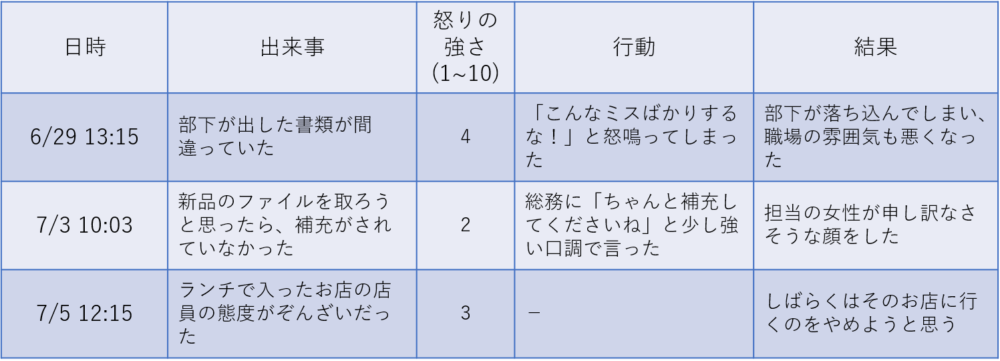

アンガーマネジメントの世界では、これをアンガーログと呼びます。このアンガーログを日々記録していくことで、自分の価値観に気づくことができます。たとえば、下記のようなものです。

項目は、「日時」「出来事」「怒りの強さ」「行動」「結果」などを入れます。自身でカスタマイズして、項目を増減させても構いません。「怒りの強さ」は、「1」をちょっとイラッとしたこと、「10」を人生最大の激怒、などと定義し、感覚で決めてしまって大丈夫です。

こうして記録をしていくと、自分がどんなことに対して、どの程度の頻度で怒っているのかが分かります。そして、自分が抱えている価値観を把握することができるのです。

このアンガーログは、怒りを感じたらすぐに記録することが大事です。スマホでメモしておくでもいいですし、感情を記録するアプリなどもあります。

これらのツールをうまく活用して、アンガーログを整理するようにしましょう。

怒っていない自分をイメージする

何かあるとすぐに怒ってしまう人は、「出来事」と「怒り」が完全にリンクされてしまっています。怒りの原因となる出来事が起こると、条件反射のようにすぐに怒ってしまうのです。

条件反射のように怒ってしまうと、「怒らない」という選択肢をとることができなくなってしまいます。そこで、怒っていない自分をイメージして、その条件反射から脱するようにしましょう。

たとえば、部下に対してすぐ怒ってしまう上司は、部下に対して優しく接している自分を想像します。部下が間違った書類を持ってきたとしても「誰にでもミスはあるから、次は気を付けような」と声をかけている自分を想像してみてください。

想像上の自分が普段の自分とギャップがあり、想像すること自体に抵抗があるかもしれません。しかしそれは、それだけ「怒り癖」が染みついてしまっている証拠です。

怒っていない自分を想像することは、いざその出来事が起こったときに、条件反射で怒らないためのトレーニングになります。普段から「怒らない」イメージトレーニングしておくことが重要です。

マイナスの思考法

マイナスの思考法とは、ネガティブな想像をする「マイナス思考」のことではありません。ここでいうマイナスの思考法とは「その出来事が完全になくなってしまったときの状況を想像する」ことを言います。

どういうことかと言うと、たとえば親が子供の口答えに怒りを感じているとします。このとき、「子供が全く口答えしなくなる」ということを想像してみてください。口答えしていたときはイライラを感じていましたが、かといって口答えを全くしなくなると可愛げを感じないかもしれません。

同様に、上司からいつも怒られている部下が、「上司からの注意が全くなくなること」を想像してみると、自分の仕事の悪い点を指摘する人がいなくなり、仕事の質が落ちてしまう。そんなこともあるかもしれません。

物事には必ずいい面と悪い面の両方があります。悪い面ばかりに意識をとられてしまうと、より強く怒りを感じてしまいます。マイナスの思考法により、その出来事が全くなくなってしまうことを想像すると、その物事のいい面を発見できるかもしれません。

怒りの原因を追究しない

怒りの感情について考えるとき、注意しなければいけない点があります。それは、怒りの原因を追究しないことです。

怒りたくないと考えるとき、つい怒りの原因について分析してしまいます。「なぜ、子どもは自分の言うことを聞いてくれないのか」「なぜ、部下はいつも仕事でミスばかりするのだろうか」「なぜ、あの店員はいつも不愛想なのだろうか」。怒りの根本的な原因を解決すべく、そういった考えに及んでしまいがちです。

しかし、そのような原因追及は、あまり意味を成しません。というのも、基本的に人は他人を変えることはできないからです。部下に「もっと真面目に仕事しろ!」と言ったところで、本人が「真面目になろう」と思い直さない限り、状況は変わりません。どんなに言っても、どんな手を尽くしたとしても、本人の意識が変わらない限り、他人を変えることはできないのです。

変えられないことに対して「どうすれば変えられるのか」と考えることは無意味です。むしろ、かえって怒りやストレスを増幅させてしまいます。

他人をどう変えるかではなく、自分がどう変わるか、と考えることが重要です。

アンガーマネジメントに関する本(参考書籍)

アンガーマネジメント入門 (朝日文庫) 安藤俊介 著

自分の「怒り」タイプを知ってコントロールする はじめての「アンガーマネジメント」実践ブック 安藤俊介 著

まとめ

怒らない人になる方法ということで、アンガーマネジメントの基本と絡めてご紹介してきました。

日常的に、怒りを感じることは多々あると思います。怒りという感情自体は否定すべきものではありません。それは、生存本能として必要なものであり、また自らの価値観に気づくきっかけにもなります。

しかし、コントロールできない怒りは、デメリットしか生みません。怒りの感情を放置しておくと、人間関係やあなたの精神にも悪影響を及ぼすことになるでしょう。

怒りをきちんと管理して、必要なとき以外は怒らないということに意識を向けてみるといいでしょう。